子どもが寝ていると思ったら突然の泣き声…。

「もう寝てくれ〜」と夜中にため息をついた経験、子育てをしていると誰しも一度はあるのではないでしょうか。

この記事では、夜泣きの基本知識と原因、そして親ができる対処法について解説します。

ワンマイル

ワンマイル子育て最初の関門「夜泣き」どうやって乗り切るか、一緒に考えていきましょう!

夜泣きとは?

夜泣きとは、赤ちゃんや幼児が夜中に突然泣き出すことをいいます。

特に多いのは 生後6か月〜1歳半ごろ。ただし個人差があり、3歳ごろまで続く場合もあります。

重要なのは、夜泣きは病気ではなく「成長の過程」であるということ。脳や神経が急速に発達しているサインでもあります。とはいえこの期間は体力もメンタルもやられがちになります。

夜泣きに関してはセブンもキティもありました。セブンは長引きましたが、キティは烈火の如く泣き喚き強烈でした。

夜泣きの主な原因

夜泣きには明確な原因が一つあるわけではありません。いくつかの要因が組み合わさって起こることが多いです。

• 生活リズムの乱れ:昼寝が長すぎる/就寝時間が遅い

• 不安や寂しさ:親の姿が見えなくなると泣く、引っ越しなど環境の変化

• 体調や成長の影響:鼻づまり、歯の生え始め、成長痛など

• 脳の発達:眠りのサイクルがまだ安定しておらず、浅い眠りから目が覚めやすい

後でそうだったのかな?と思って申し訳なくなったのですが、セブンは何年もずっと鼻詰まりでした。毎晩苦しくて寝付けずにしんどかったと思います。

ごめんねセブン😭

親ができる対処法

夜泣きを完全になくすことは難しいですが、工夫で和らげることはできます。

• 環境を整える

部屋を暗く、静かにして安心できる空間をつくる。室温や湿度も大切です。

• 入眠儀式を決める

寝る前に絵本を読む、音楽をかける、スキンシップをするなど「眠る合図」を習慣に。

• 泣いたらすぐ抱っこではなく工夫を

まずはトントンや優しい声かけで落ち着くか試してみる。それでも難しいときは抱っこで安心させましょう。

• 昼間の活動量を増やす

外遊びや運動で体を動かすことで、夜の眠りが深まりやすくなります。

2人の子と夜泣き期間を経て思うのは、昼間の活動量を増やすのは一理あると思います。どれだけ元気な子供でも疲れたらさすがに爆睡します。

避けたいNG対応

ついしてしまいがちな対応もありますが、逆効果になってしまうことがあります。

• イライラして強引に泣き止ませようとする

• スマホやテレビを夜中に見せて落ち着かせる

これらは一時的には静かになっても、習慣や安心感に悪影響を与えることがあります。

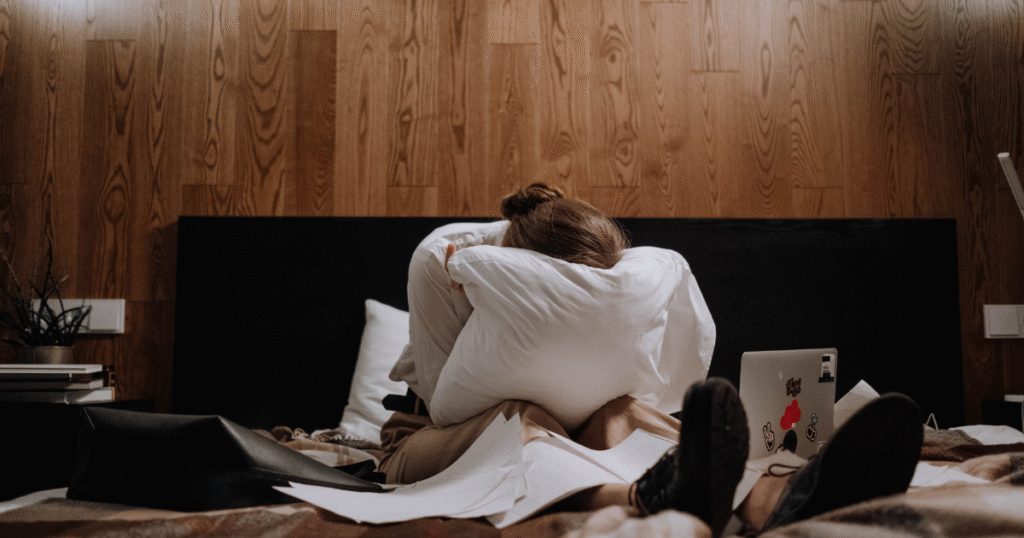

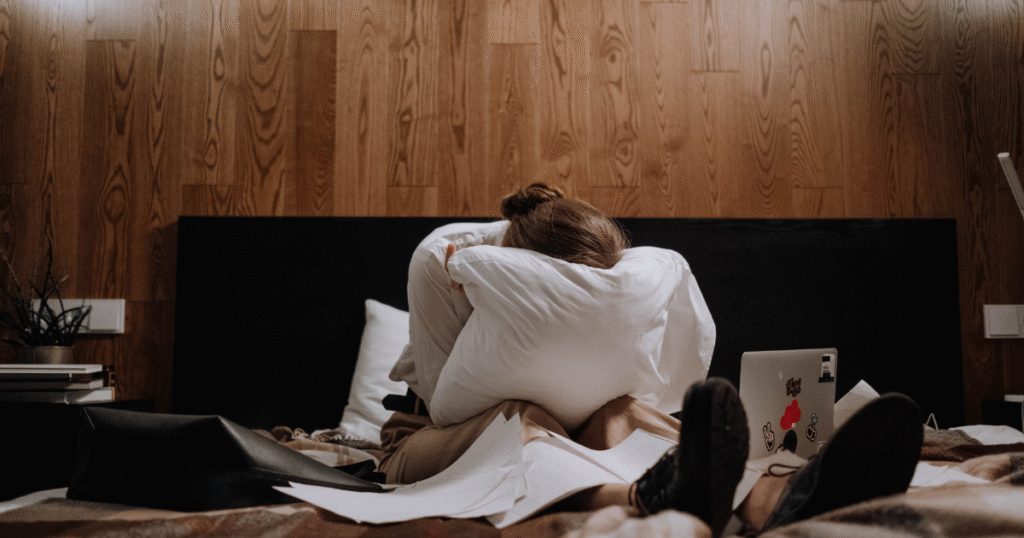

親のメンタルケアも大事

夜泣きが続くと、親のほうが疲れ果ててしまいます。

• 夫婦で交代して睡眠を分担する

• 実家やファミリーサポートを頼る

• 「今日は寝かしつけは諦めて一緒に寝てしまおう」と割り切る

完璧を目指さず、親の休息も優先しましょう。親が元気でいることが、子どもにとっても一番の安心になります。

まとめ:どうやり過ごすか

大体よく、「泣き声に疲れてしまう日もありますが、これも成長の証と捉えることで気持ちが少し楽になるはずです。

子どもと一緒に、親も少しずつ成長していければ大丈夫。焦らず、今この時期を乗り越えていきましょう。」

みたいなことが言われていますが、夜泣き期間は体力がやられメンタルもやられる地獄の消耗戦です。

この期間をいかにやり過ごすか、難しければほっぽりだせる事柄はないか。できるだけ自分を軽くできないか探してみるのも手です。

前回の言葉の遅れもそうなのですが、一定期間耐え忍ばないといけないことが

いくつかあります。その中のひとつです。この時期は休める時は無理にでも休め。精神で乗り切りましょう!最後までお読みいただきありがとうございました。